数量限定!お試しサイズの粘土&釉薬を販売中!【8,800円(税込)以上で送料無料!】

制作工程から探す

この選び方は、陶芸で使う材料や用具がよくわからない、初中級者向けの方法です。

全工程を読んでいただくと、やきものをつくる大まかな流れが理解できると思います。

ただし、陶芸には様々な手法がありますので、全工程を必ずしも行う必要はありません。必要に応じて工程を選んでいってください。

成形する

1. 手びねりで成形する

手びねりで成形する方法としては、タタラづくり、紐づくり、玉づくり、くり抜きと色々な方法がありますが、目的とする作品により手法を選びます。

玉づくりやくり抜きで成形するにも、作品の向きを変えるには手ろくろを使うと作業がしやすくなります。

紐を作り、その紐を上にぐるぐる積み重ねて成形してゆく方法は、大物の成形に向いています。

均一な太さの紐を大量に作るには、紐作り機を使うと便利です。

タタラ(板状粘土)を作り、縁を加工して皿状の作品を作るのはもちろん、丸めて筒状の成形をしたり、貼り合わせて箱型の作品を作ったり多用途に使います。

大量にタタラ(板状粘土)を作るには、タタラ機を使うと非常に楽です。

2. 電動ろくろで成形する

陶芸といえばろくろ成形をしているところをイメージする方が多いように、ろくろは焼き物づくりには欠かせません。

なかには伝統的な蹴ろくろを使う作家もいらっしゃいますが、なんといっても電動ろくろは操作が楽ですし、大物を作ったり、たくさんの作品をつくるには最適なため、現在の陶芸では主流となっています。

電動ろくろも性能によって多数のバリエーションがありますので、自分の使用頻度と作りたい作品の大きさに応じて、適したモデルを選びます。

基本的には、モーターの馬力とテーブルの大きさ、クラッチをフリーにして手ろくろとして使えるかなどが選択のポイントです。

3.小道具を使い成形する

手びねりでもろくろ成形でも作品の種類や工程に応じ、成形小道具と呼ばれる様々な用具を使います。

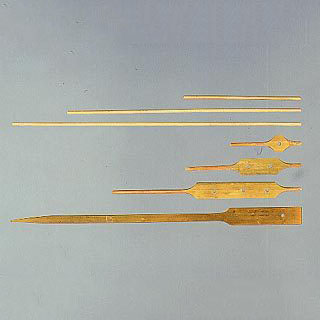

手びねりの際に、作品の輪郭を削って整えたり、指先ではやりにくい細部を修正したり、表面を滑らかにするためにはへらを使います。

主にろくろ成形で鉢・皿・椀などの内側部分を成形したり、表面を滑らかにするためにはこてを使います。

こては手びねりの場合にも、内側部分の成形や表面を滑らかにする用途で使えます。

ろくろ成形で大皿や深い作品を作るときには、牛ベラと呼ばれるこてを使用します。

牛ベラは九州地方でよく使われているこてで、牛の舌の形をしていることから牛ベラという名称がついています。

ろくろ成形で袋物(首が細く手が内側に入らない)を挽くときには柄ごてを使用します。

柄ごては慣れないと感覚がつかみづらく、使いこなすには時間がかかります。

主に手びねりで粘土をかき出したり、高台や表面を削ったりするのにはかきベラやカンナを使いますが、かきベラにはループの部分に刃の付いたタイプと、ただのワイヤーのものとがあります。

ろくろ成形でも高台を削るのにはかきベラやカンナが使われます。

手づくりでもろくろ成形でも、高台を成形する場合はカンナを使うのが一般的です。

カンナは手づくりで、肉厚の表面を削るのにも使用します。

手びねり・ろくろとも、表面に平行線の模様を描くのには木ぐしを使用します。 化粧泥をかける際の、櫛目模様を入れるのにも使います。

手びねり・ろくろとも、椀や壷などの口縁を切り揃えるのに切り弓を使います。 切り弓は面取りをするときにも使います。

手づくり・ろくろとも表面を滑らかに整えたり、口縁を絞めるためにはなめし皮を使用します。必要に応じてカットし、水に濡らして使います。

揃い物の作品を作る時には、トンボや内外パス、トースカンを当て目的のサイズに仕上がっているかを調べます。

同じ大きさの作品をたくさん作る時に便利です。

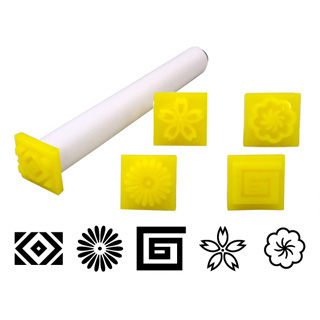

主に象嵌(ぞうがん)という装飾技法をおこなう時は、模様を彫ってもよいのですが、印花を使うと便利です。

成形した素地が半乾きのうちに、印花で刻印をし、素地とは異なる化粧泥を埋め込んで模様を描く三島手という技法が有名です。

作品に装飾として丸い穴や形のある穴を開けるのには、ポンス・型抜きといった道具を使います。

茶漉しポンスは、急須の茶漉し部分の穴を開けるのに使われます。

ろくろ成形で作品を切り離す際に、切り糸を使います。粘土やタタラを切る際にも、切り糸や切り針金を用います。

4. 石膏型を使い成形する

同じ形状の作品を多数作りたいときは、石膏型を使って手押し又は鋳込みで作品を成形します。

・手押し用石膏型を使い成形する

まず作品を作り、そこから石膏型を自作してもよいのですが、市販の石膏型を使うと非常に楽ができます。

・鋳込み用石膏型を使い成形する

市販の石膏型を使うという意味では手押しと同じですが、手押しよりは立体的で、美しい形状の作品が得られます。

![鹿皮(なめし皮) 大[徳用]](/img/goods/L/707604.jpg)